当院で行っている咀嚼能力検査

1.直接的検査法

咀嚼の能力測定~グミゼリー

主機能部位検査~ストッピングによる観察

咀嚼難易度検査~食品アンケート

主観的咀嚼評価スケール

2.間接的検査法

下顎運動分析~M.M.R

咬合接触分析~ブルーシリコーン

咬合力分析~デンタルプレスケールⅡ

咀嚼の能力測定~シュークロース

試験用グミゼリーを規定回数(15回)咀嚼させ、グルコース溶出量とその粉砕状況を測定する

グルコース溶出量の目安

正常有歯顎者 150㎎/dl以上

全部床義歯装着者 100㎎/dl以上

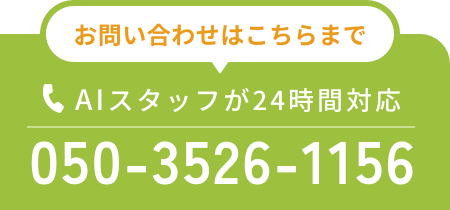

シュークロース検査

こちらが実際の患者さんで行ったシュークロース検査です。

当医院ではこの数値とともに粉砕度をみています。

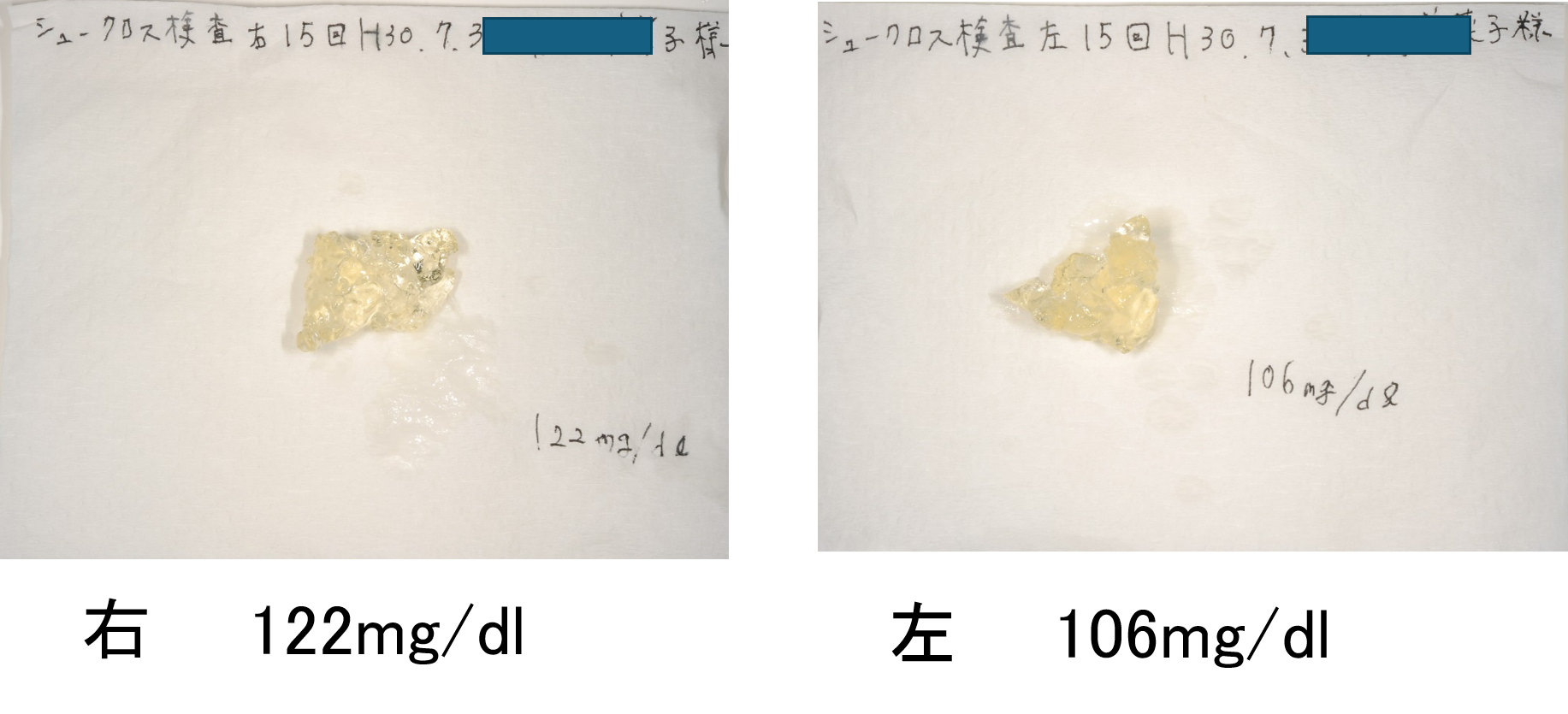

咀嚼能力検査(咀嚼能率)~ピーナッツ検査

食品粉砕度の状況観察

方法

ピーナッツ3gを被験側で規定回数(5回、10回、15回)咀嚼させる

ピーナッツ3gを自由咀嚼(嚥下までにかかった咀嚼回数をカウント)

粉砕度、食塊形成、分布状態を測定し、評価、判定する

また同時に唾液量が極端に少ないかどうかも観察する

左上が右5回、左下が左5回、横に10回、15回となっております。

食塊形成を見る為、ピンセット等で触らず、患者さまの口から出した状態で写真をとっております。

下に定規を引いて粒の大きさが分かるようにし、唾液の量はペーパータオルに浸み出た量を見ています。

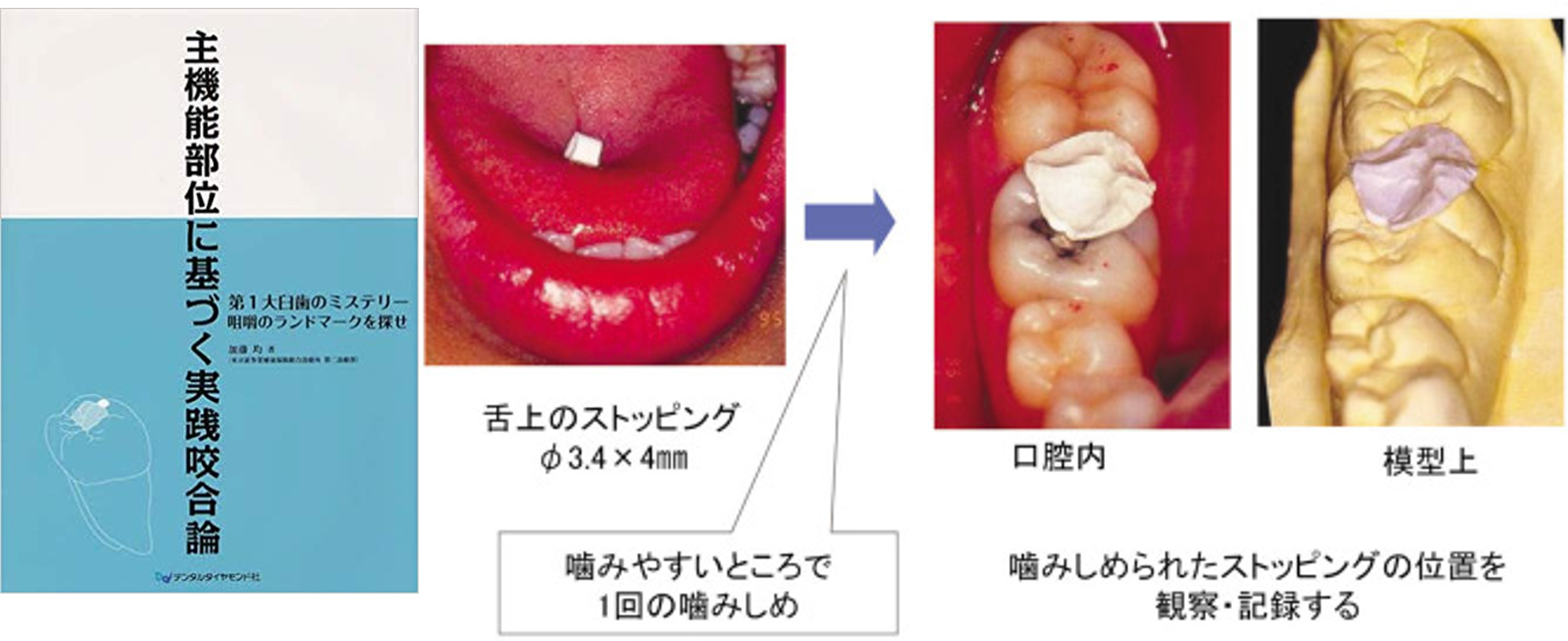

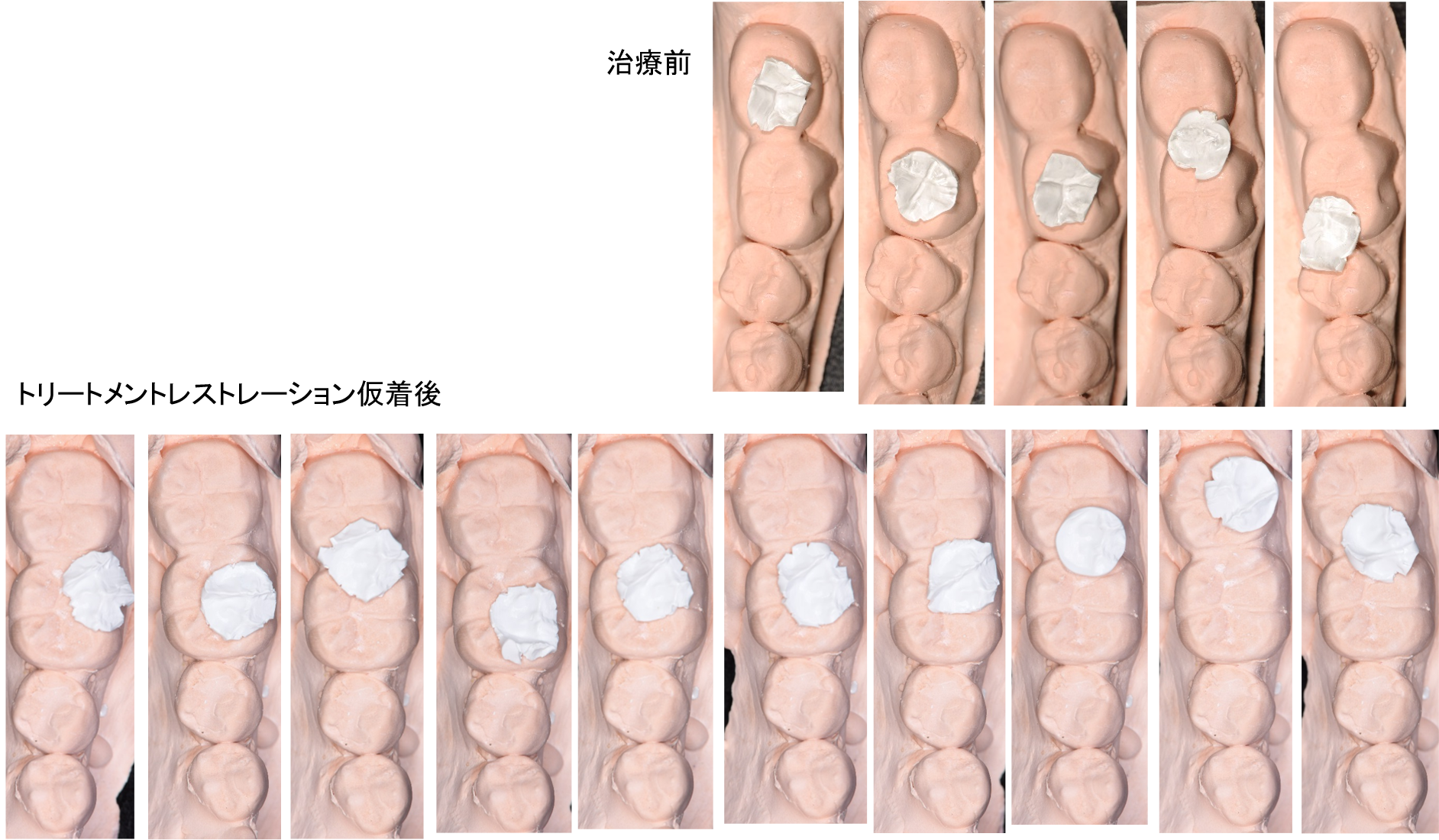

主機能部位検査~ストッピングによる観察

咀嚼時の食物の粉砕は機能的に進化した第一大臼歯に局在する『主機能部位』と名付けたわずか数ミリ四方の範囲が中心となって営まれている

主機能部位は、上顎第一大臼歯近心舌側咬頭と下顎第一大臼歯の遠心頬側咬頭ならびに遠心咬頭の内斜面に発現

咀嚼終末位の再現性のスクリーニング検査

方法

・ストッピングを長さ4㎜に切断する。

・ストッピング1個を舌の中央に置く。

・被験側にて1回噛みしめさせる。(first bite)

・圧平されたストッピングの位置を観察する。

・模型歯列上にてストッピングの位置や形態を観察する。

左の咀嚼障害を主訴に来院された患者さまの例

規格性のある写真を撮ることでこのように治療前後での比較、評価ができます。

ストッピングがつぶれているか、収束しているかをみています。

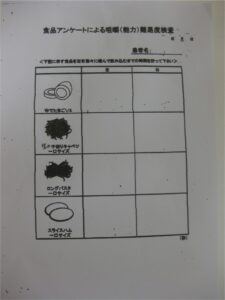

咀嚼難易度検査 ~食品アンケート

被検食品 ゆで卵2/1 生の千切りキャベツ ロングパスタ スライスハムそれぞれ一口サイズの咀嚼難易度が違う物を摂食から嚥下までの秒数を計測してもらいます。

検査方法

被験食品ごとに、摂食から嚥下までの時間を計測。

咀嚼難易度率

自由咀嚼、左右片側咀嚼にて計測

時間が長い場合:咀嚼困難(2分以上)

時間が短い場合:丸呑み(10秒以内)

左右差があるかないか確認

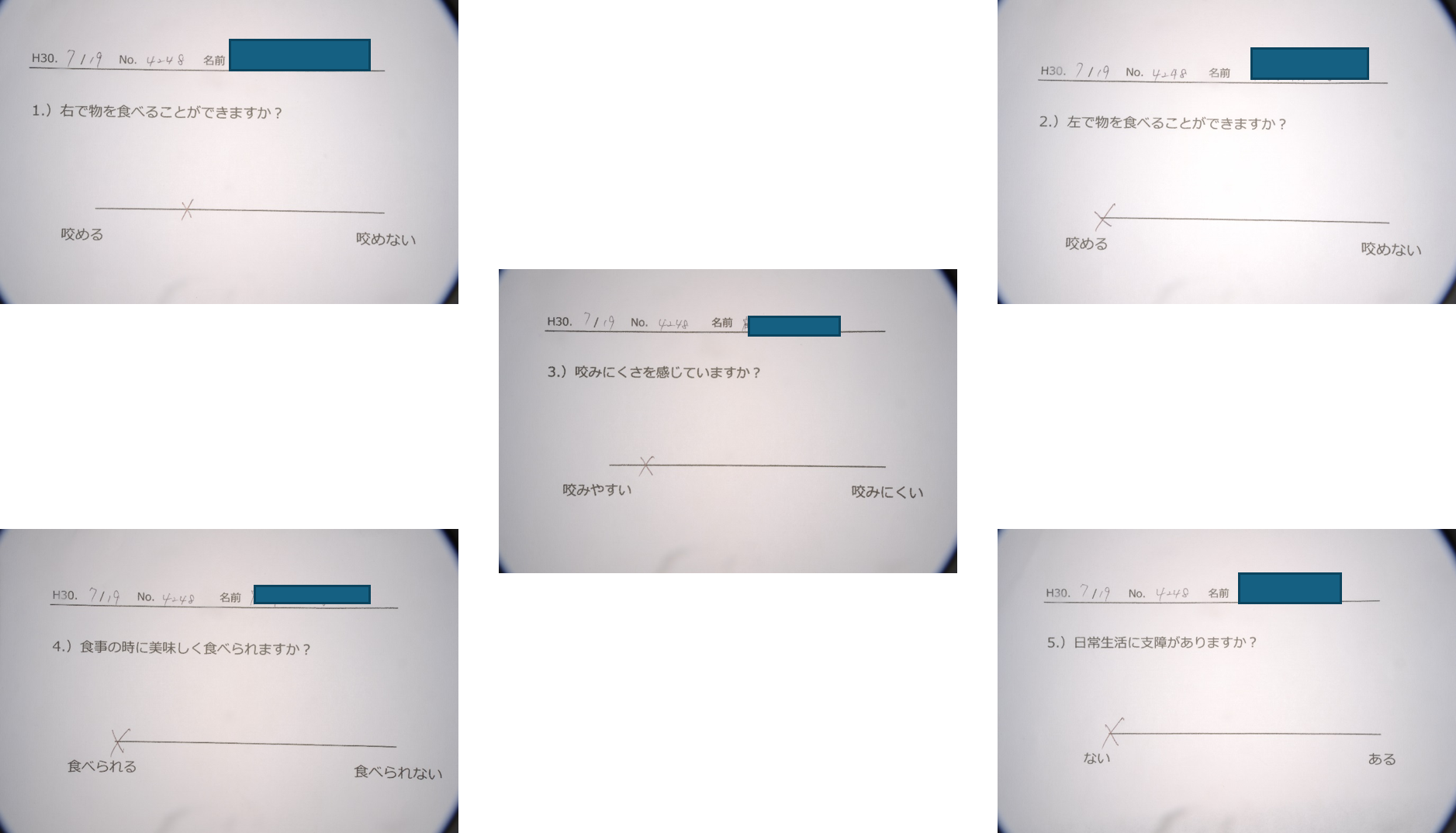

主観的咀嚼評価スケール ~VAS(ビジュアル・アナログ・スケール)

①検査目的

患者さんの自覚的感覚の数値化

②検査で分かること

患者さんの感覚が定量化できる

数字の変化時に何かしらの異常が出ていることがスクリーニングできる

③検査で分からないこと

数字的に結果が悪くなった時に治療は他の検査が必要になる

患者さんに紙をお渡しして、感覚で×印を付けてもらいます。

どんなものが咬みにくいと感じているのか等問診した内容や患者さんが言った事をメモ書きをしておく事もあります。

また、補綴叢着後にも同じように質問を行い、再評価も行います。

患者さんの直接的な意見として診断にも再評価にも非常に有用です。

・