当院で行っている咬合検査

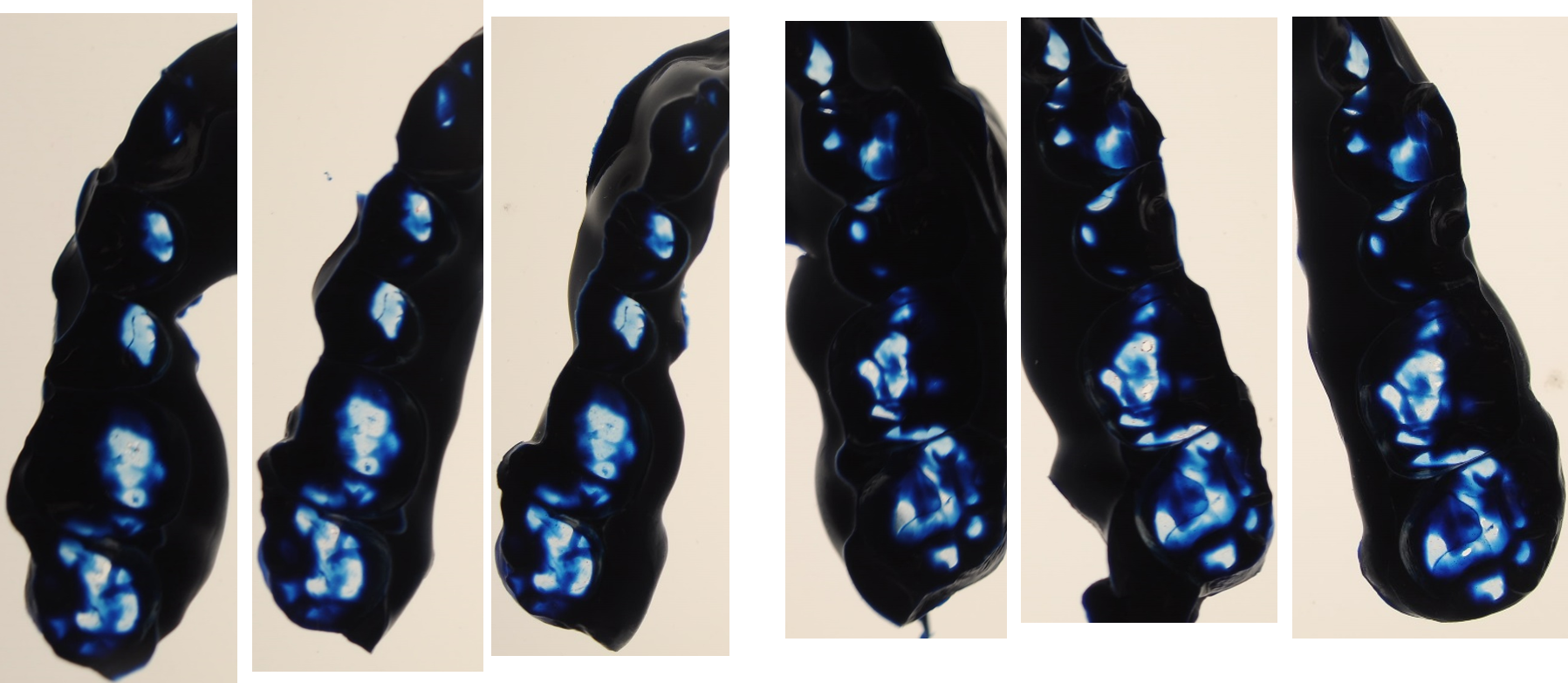

シリコーンブラック検査法(咬合接触検査)

①検査目的

明確でない咬合接触像の把握のため

②検査で分かること

咬合力を発現させない状態における咬合接触像、咬合接触面積

咬合支持域、支持咬頭の観察

複数回検査することにより咬頭嵌合位のずれがわかる

③検査で分からないこと

その咬合接触像の良否

咬合採得の是非

実際に口腔内で取ったブルーシリコンになります。 抜けているところが咬合接触点、当たっているところが咬合近接域になります。

複数回とり、咬頭嵌合位の再現性を評価していきます。

また、Drの指示で患者さんに軽度、中度、強度 咬む圧を指示をして採得することもあります。

引き抜き試験検査法 レジストレーションストリップス

①検査目的

咬合接触強さの可視化

②検査で分かること

厚さ 8㎛ 咬合接触点(トゥルーコンタクト)

厚さ12.5㎛ 咬合近接域(ニアコンタクト)の把握

③検査で分からないこと

咬合接触面積

その咬合接触像の良否

咬合採得の是非

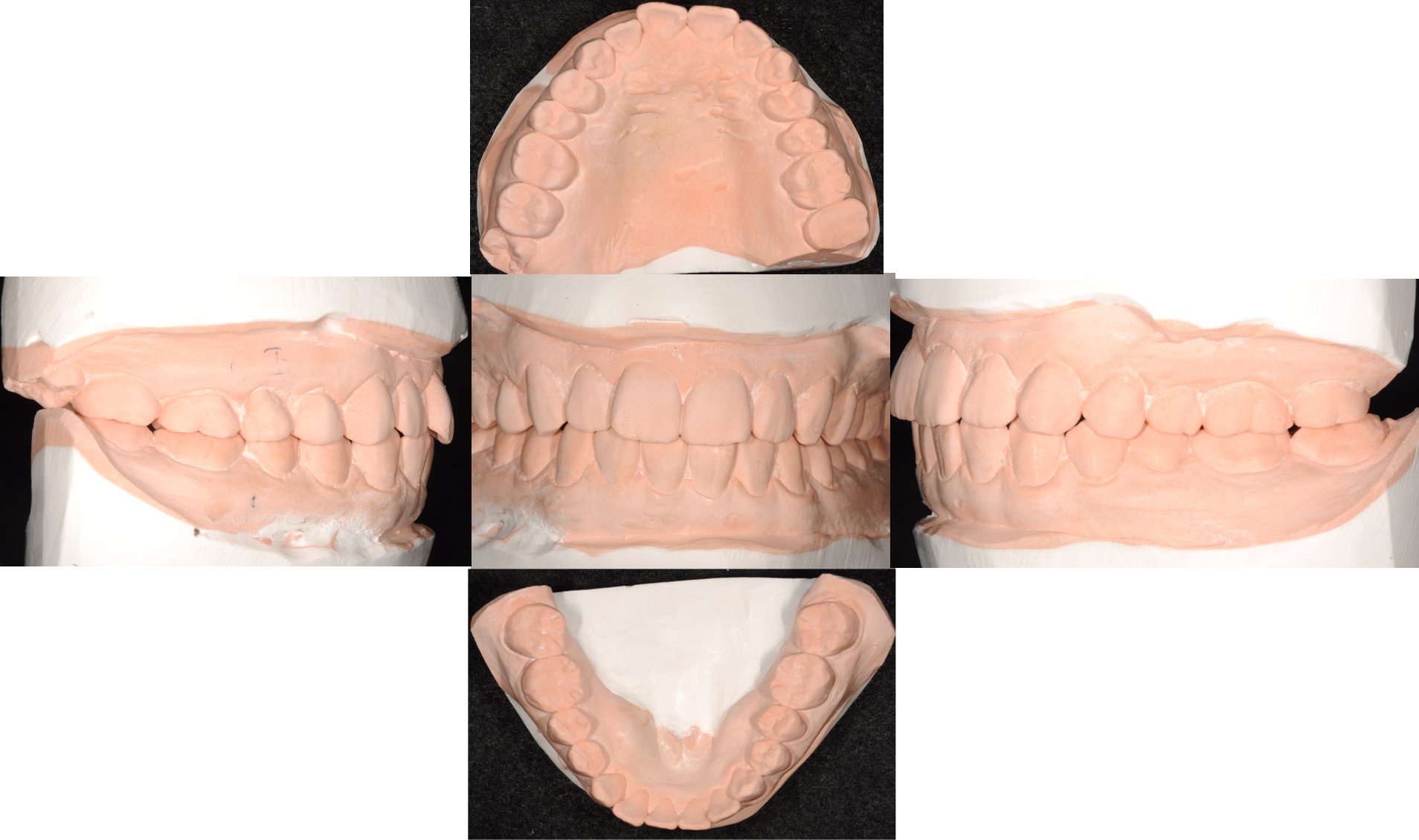

模型咬合検査法

①検査目的

・舌側面観からの咬合接触の可視化

・フェイスボゥトランスファによる仮想咬合平面の可視化

②検査で分かること

患者の口腔内がなくても立体的にほぼ等倍で観察できる

歯の歯冠形態(咬耗、破折、楔状欠損など)

欠損部位、その状態

歯列状態(上下歯列)

③検査で分からないこと

歯周組織の状態

模型は台座をつけて、上下顎の咬合面、側方に加えて舌側面観からの咬合接触を確認します。

舌側から見ると小臼歯が当たっていない、無接触のことが多かったりもします。

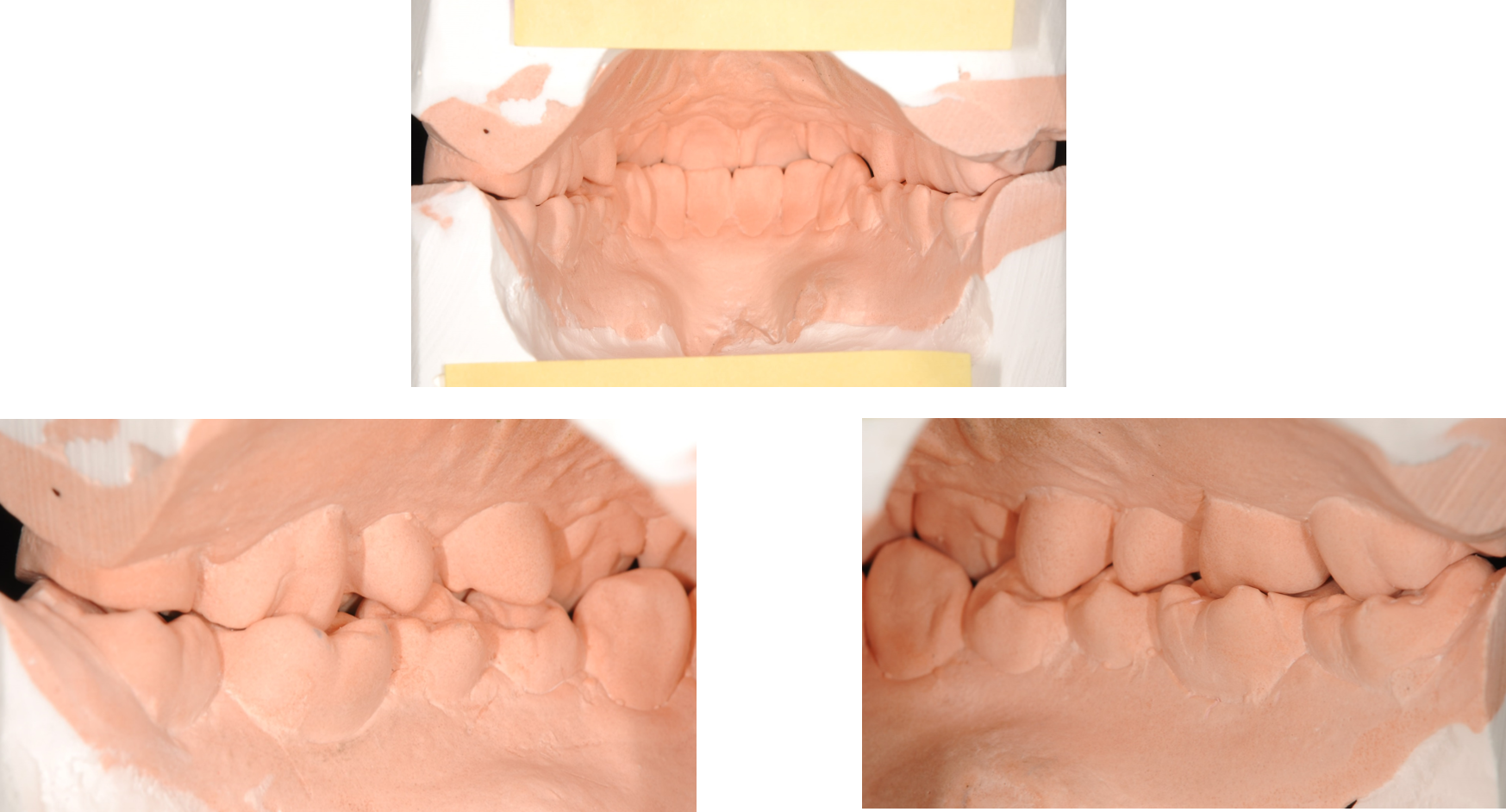

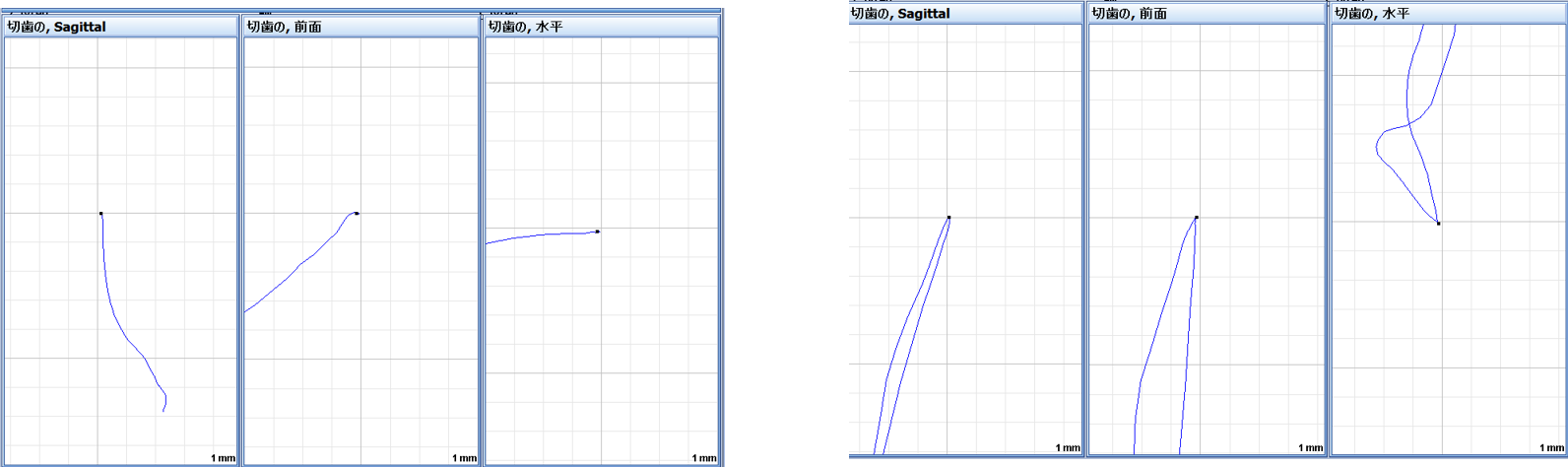

下顎運動検査法 (アルクスディグマⅡ)

①検査目的

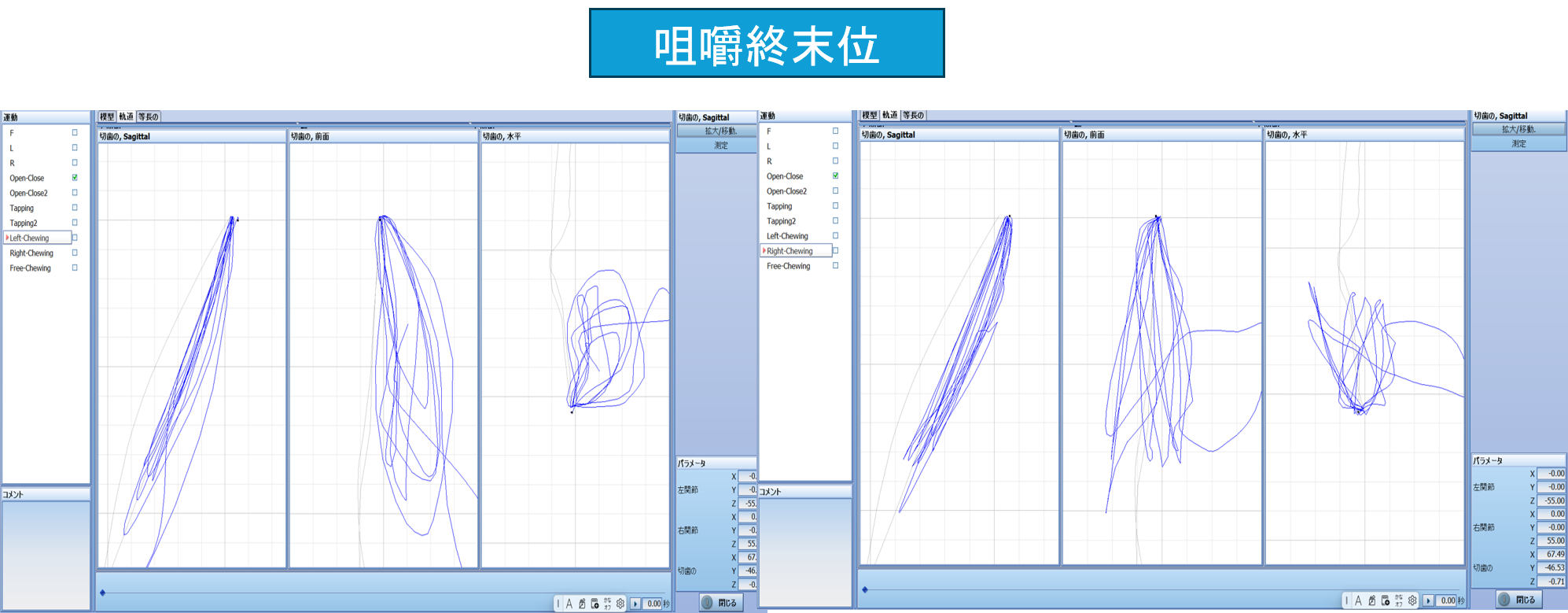

・咀嚼運動終末位、習慣性開閉口運道路終末位の可視化

・咬頭嵌合位の咬合採得

・CBTを使っての可視化

②検査で分かること

咬頭嵌合位のずれ

早期接触

③検査で分からないこと

動的な咬合干渉(咬頭干渉)部位

検査項目とその目的

アルクスディグマⅡでの検査項目としては以下の項目があります。

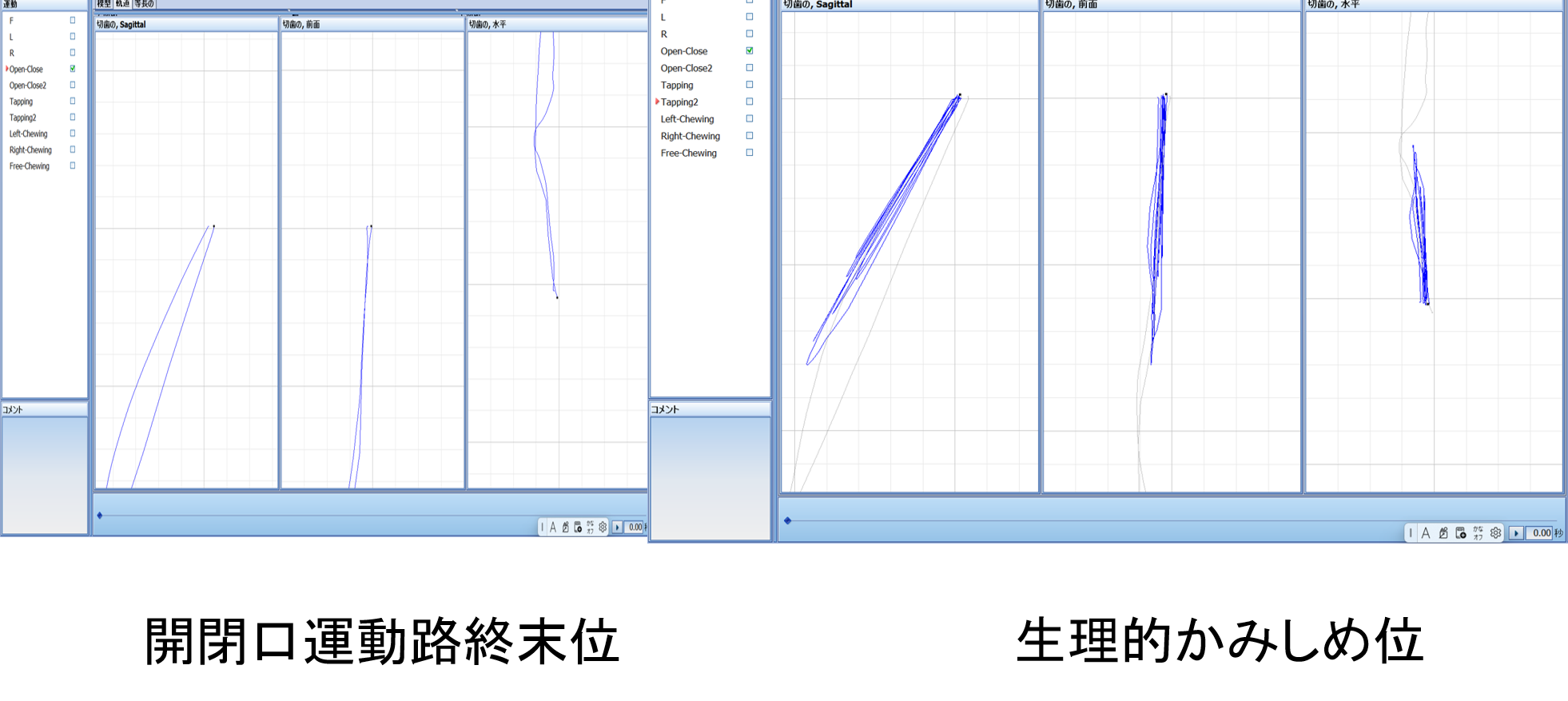

左手の写真はフロント 下あごを前に出した時の動きです

右手の写真はオープンクローズ 習慣性開閉口運動路終末位を見ています。

・Front,Right,Left~形態的な安定

・Open/Clouse~習慣性開閉口運動路終末位

・Tappinng~生理的かみ締め位

・Right,Left,Free Chewing ~咀嚼終末位

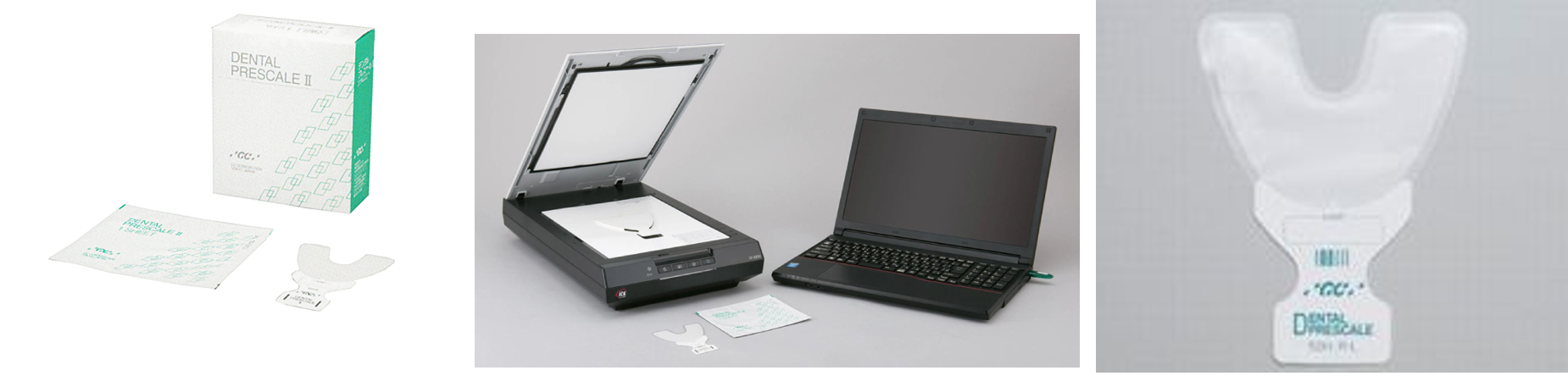

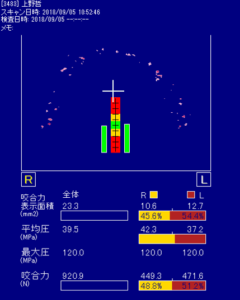

咬合接触圧検査法 デンタルプレスケールⅡ

①検査目的

・「咬合接触点」の最大咬合力の可視化

・「咬合接触点」の咬合力表示面積の可視化

②検査で分かること

咬合圧分布の評価

最大咬合力・接触面積 左右的なバランスデータ

咬合接触点の数

③検査で分からないこと

その接触部位が正常か、病的か

M.M.R(下顎運動測定)⇒咬頭嵌合位の確認