【形態分析症例2】上顎義歯新製希望で来院

症例の概要

H25.5.7初診

74歳 女性

上顎義歯新製希望で来院

症状として

- 上顎の義歯が緩い

- 下顎ががくがくする(得に左側)

- 左側の頬を噛む

- こめかみから頭頂部にかけてピリピリする

→この症状に加えて左側後頭部に痛みがあったためMRI検査を受けたが異常はなかった - 口が渇く

- 腰を骨折してから運動不足

- この1年で2回義歯を作ったが症状変わらずこんなんものですと言われた

初診時口腔内

全顎的に西肉体祝が見られました。

義歯はきちんと清掃されており、また、睡眠時には義歯は外しているそうです。

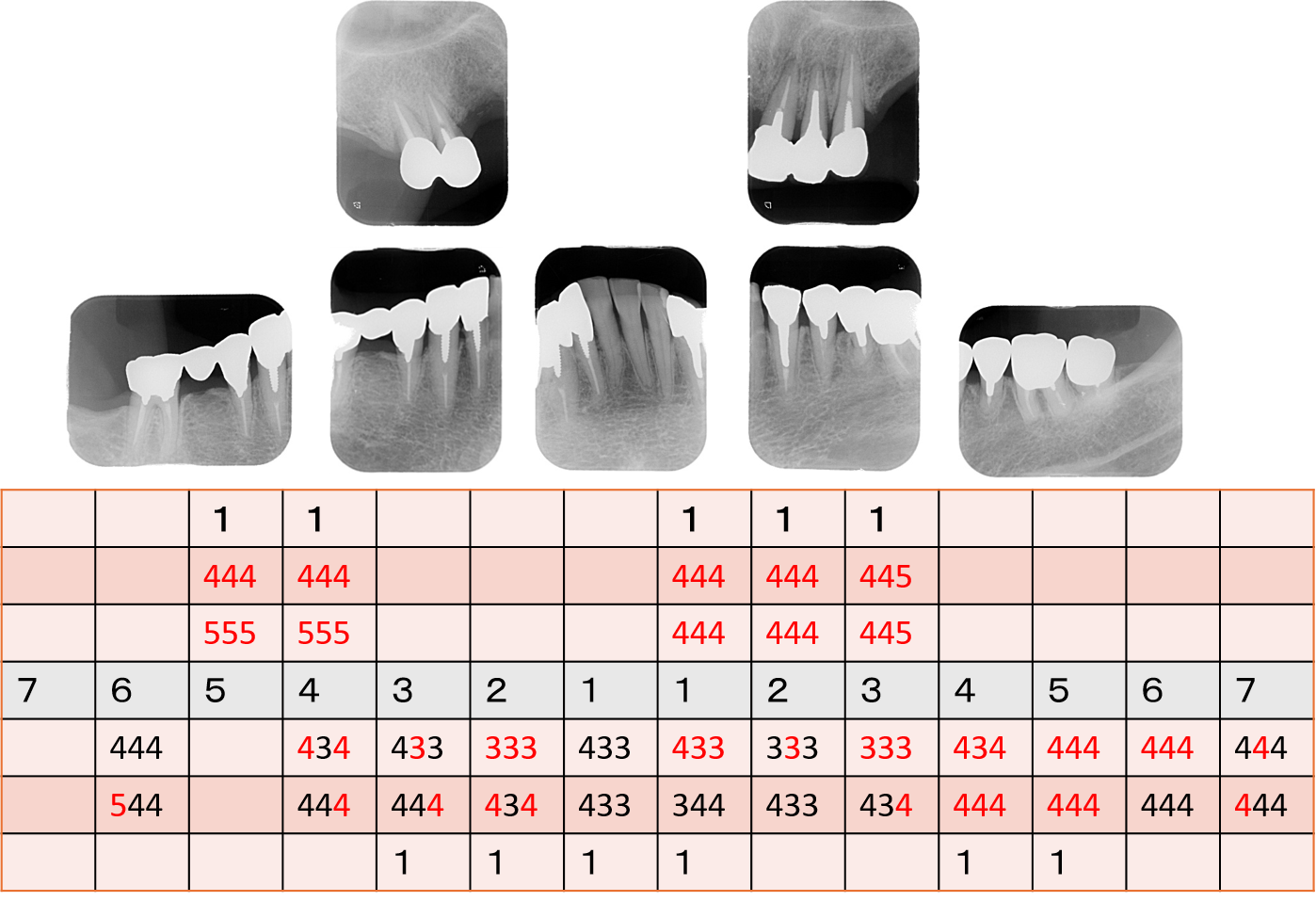

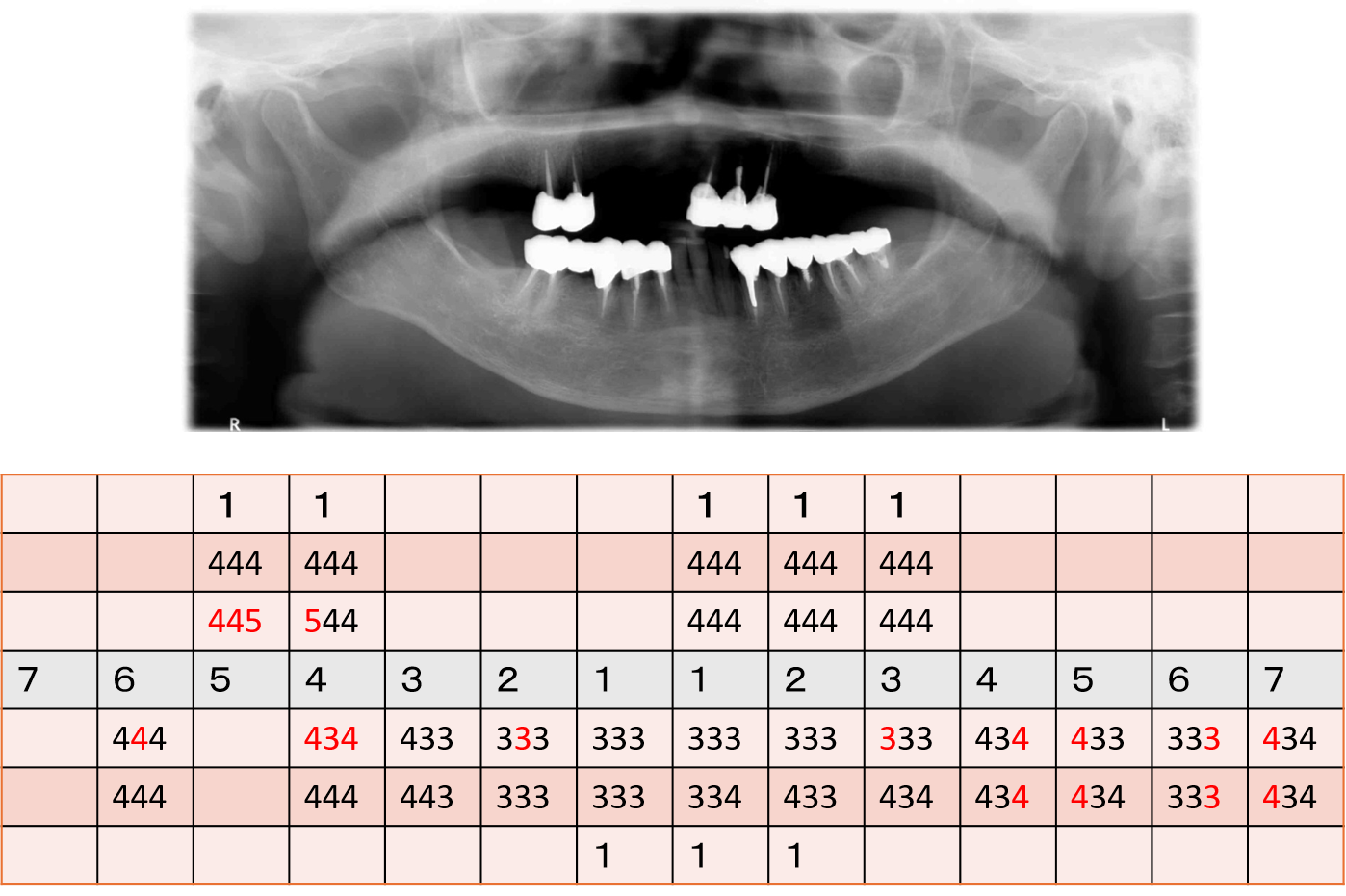

歯周組織検査

全顎的に4ミリ以上のポケット数値でプラークコントロールは2次カリエス部にプラーク付着があるもののそんなに悪い状態ではありませんでした。

また上顎および右下123左下45に動揺が認められました。

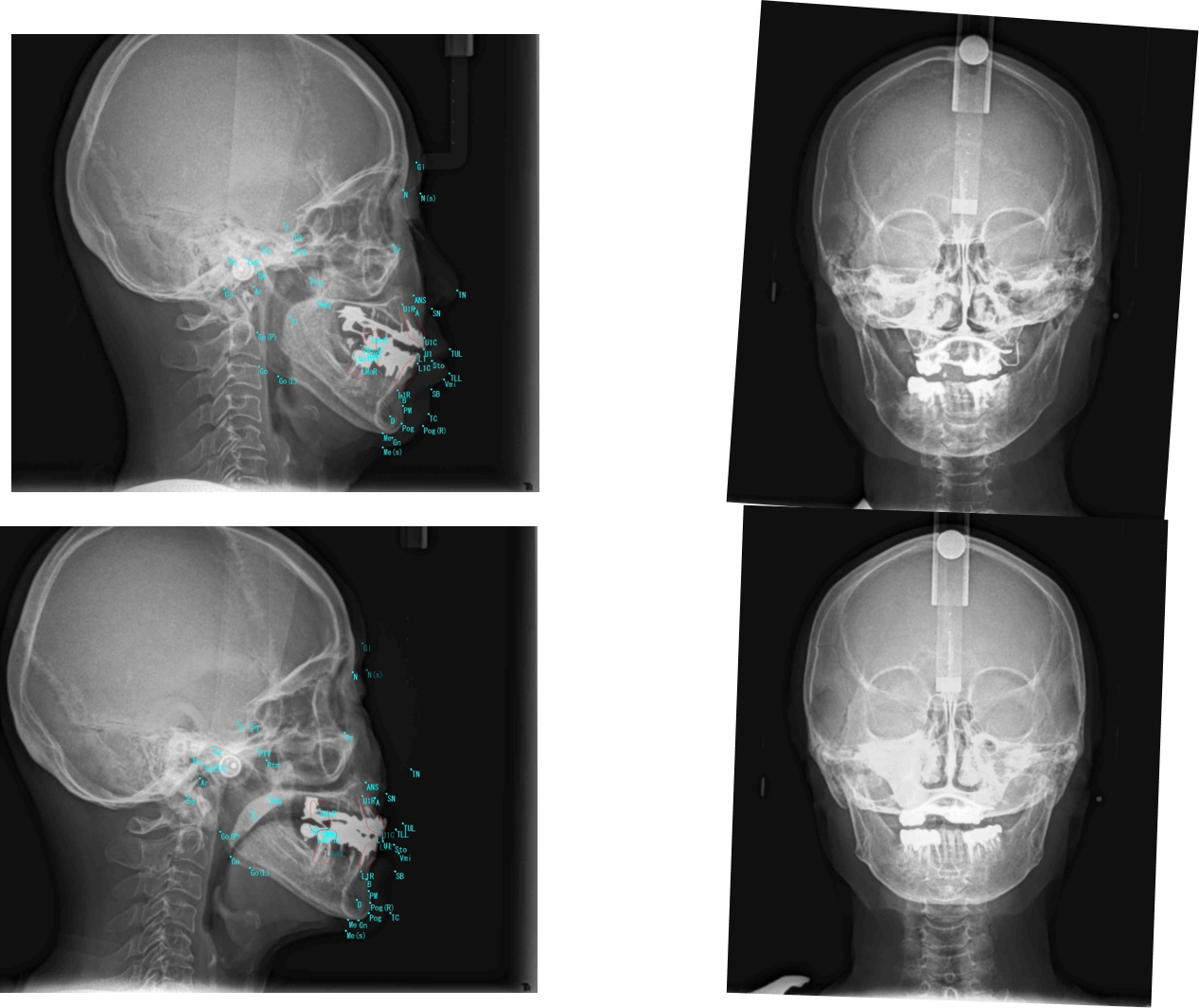

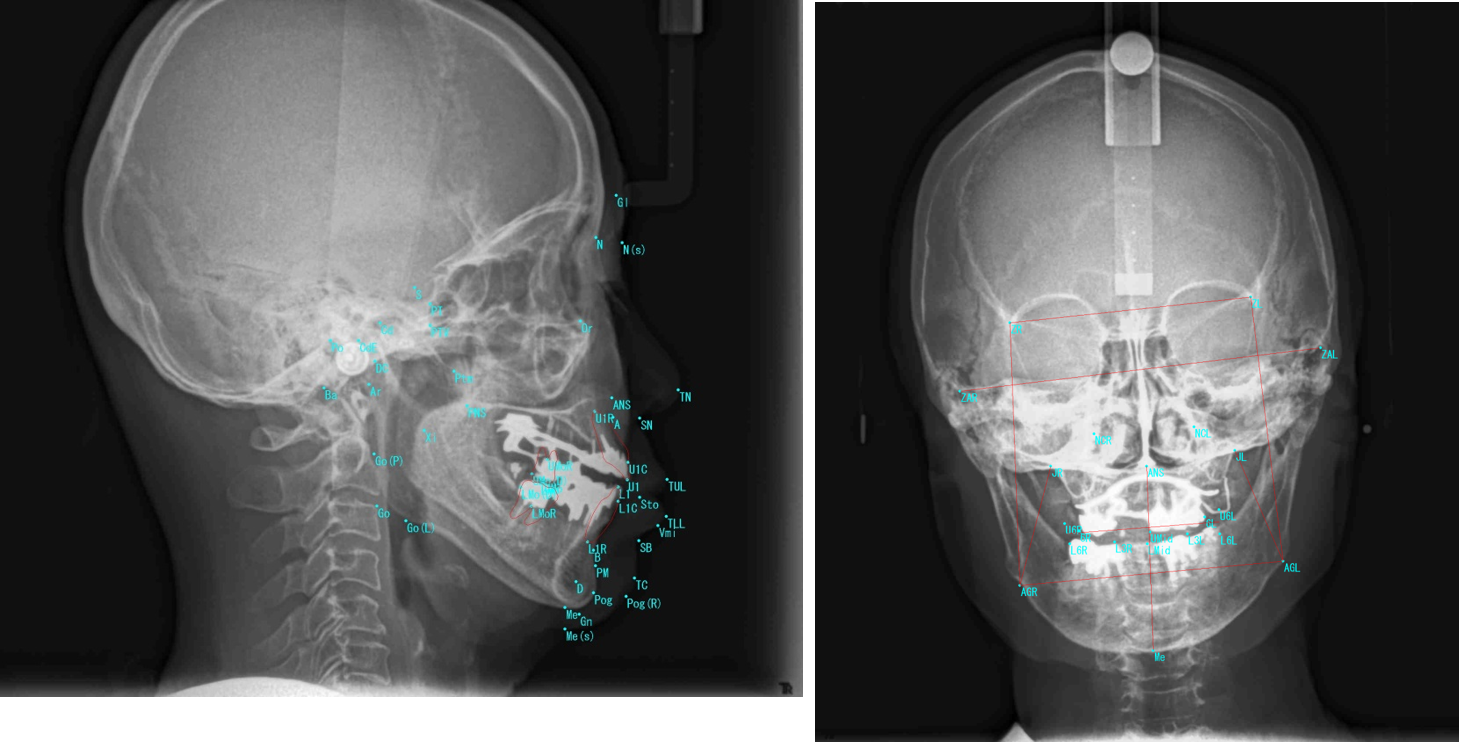

レントゲン診査

セファロ分析

分析結果

分析結果はほぼ標準内なので 正貌は多少非対称があるものの、側貌からのやや下顎が後退しているようですが上下顎の関係は悪くない 考えました。

上顎骨の位置

SNA 80.0 Mc to Point A 7.8

下顎骨の位置

Faicial Angle 85.2 SNB 74.1 Mc to Pog 5.7

上下顎骨の相対的位置関係

Convexity 11.8 A-Bplane -8.0 A-BDiffrence

上下顎骨の垂直位置関係

Mandibular Plane 33.0 Y-axis 66.6

Gonial angle 122.8

下顎骨の回転

Y-axis 66.6 RAMUS Inclination

前歯の傾斜

U1-FH 111.0 U1-SN 100.0 L1-MP 90.6

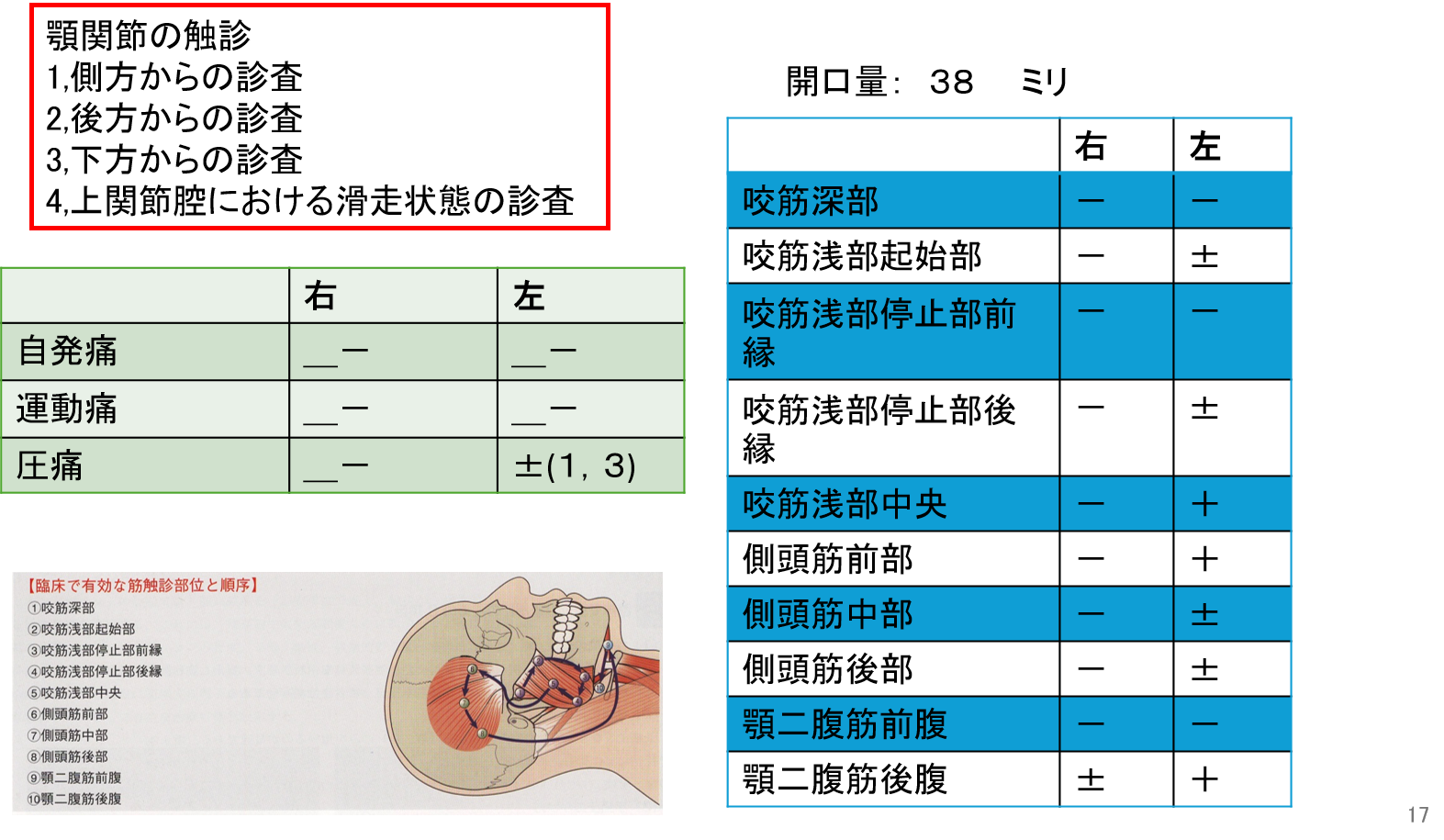

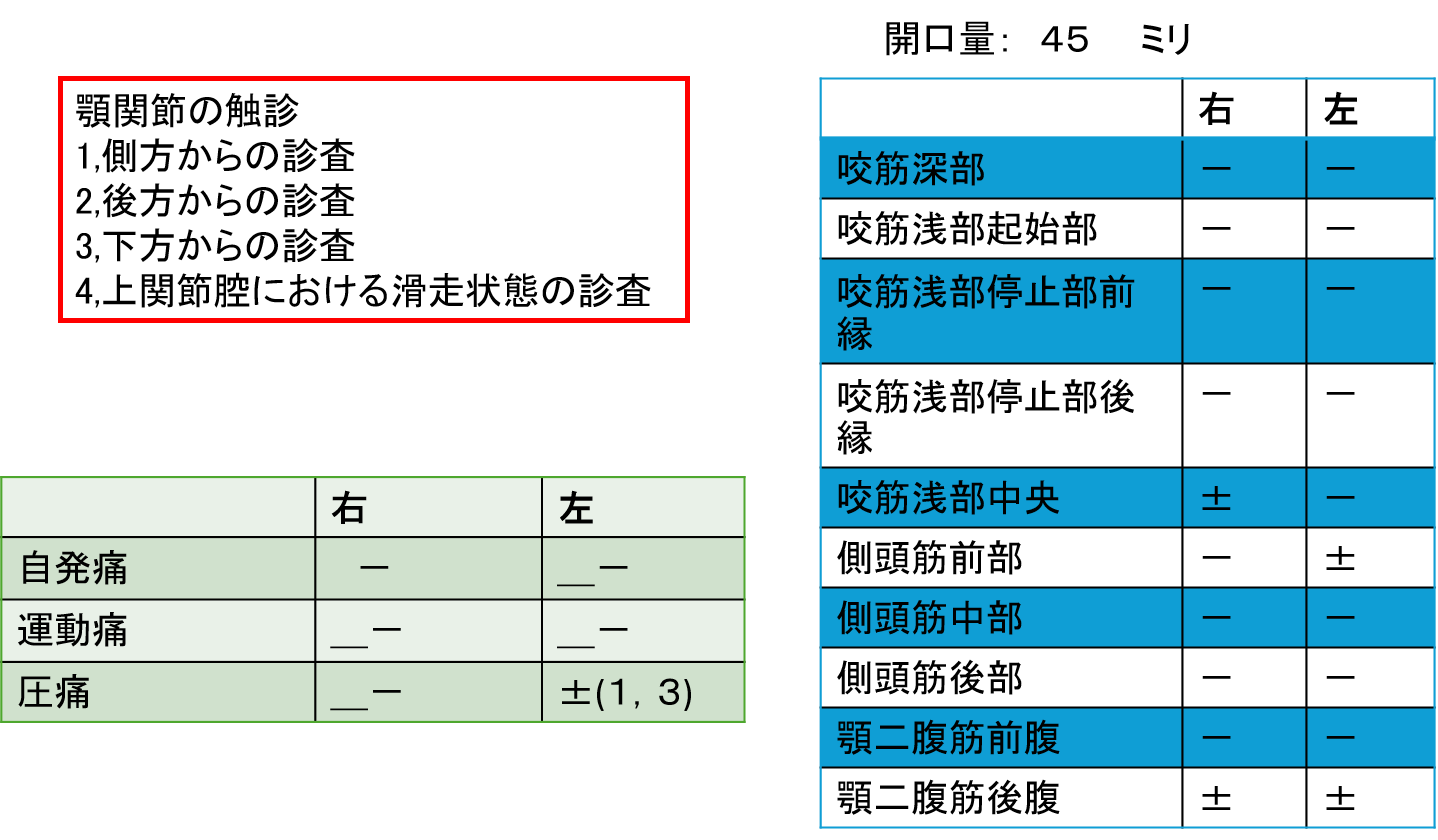

1st顎機能診査(顎関節、筋の触診法)

顎骨と筋肉の痛みを訴えていたため、顎関節と筋肉の触診を行い異常がないか確認しました。

開口量は38ミリで若干右に変位して開口しましたがあきにくそうな感じは受けませんでした。触診では側方からおよび下方からの診査時のおいて少し圧痛が感じられる状態で、運動痛、自発痛は認められませんでした。また、クリック音などもありませんでした。

次に筋肉の触診を行いました。

触診の結果特に左側の咬筋、側頭筋、顎二腹筋にそれぞれ圧痛がみられました。

診断結果まとめ

- 全顎的に初期~中等度のPであり、上顎及び前歯部には咬合性外傷が認められる

- 前歯部のフレアアウトから咬合低位が認められる

- 咬合平面が左上がり

- 顎位が右前方および左側後方に偏位

- 顔貌的に口唇が左上がりで左側に緊張が見られる

- 顎機能診査により左側咬筋、側頭筋、顎二腹筋の緊張が認められる

- 上顎の動揺などがみられ受けの部分が十分に働いていないので強い噛みしめが起きているのではと考えられる

治療内容

歯周基本治療

全顎的なぺリオの治療

前歯部、臼歯部のカリエス治療、再エンド

咬頭嵌合の再構築が必要かどうか?

特に上顎前歯がフレーアアウトし、咬合平面が傾斜している

上顎前歯部のクリアランスが厳しい ⇒ 垂直的な顎位の模索

習慣性の咬合位が安定していない ⇒ 水平的な顎位の模索

→咬合高径の模索が必要!!

治療の経過

歯科に対する不信が少しみられるようなのでP処置および可逆的な治療を進めながらしばらく反応を見ていく

可逆的な治療として- 上顎の義歯の揺れについては水溶性のポリグリップにて対応

- 左側の強いかみしめがみられるためまず義歯の切歯乳頭部にポッチを作り舌先で意識をしてもらうようにする

- 行動変容療法の動機付けとして歯をかみしめたら咀嚼筋が活動することを認知していただく

- また、具体的に家に「歯をはなす!」「力を抜く」などのメモを多数貼ってもらい、気付いたら顔面から上半身にかけて脱力してもらうようにしていただく

- 睡眠時義歯を外して寝ていたそうなので義歯をはめて寝ていただく

- その際スタビライゼーション型のスプリントを装着してもらい、きつかったり、噛みこみが強くならずに楽になれるようだったら使用をしてもらう

初診より約1か月後H25. 6.12こめかみの痛み、下あごががごがごする感じが軽減して少し治療効果が認められ、ご本人、ご主人と話し合い、前向きな方向が認められたため、顎位を含め全顎的な治療をしていく必要があることを説明し同意の上決定する。

咬合高径の模索

咬合高径

⇒垂直的な顎位の模索

⇒水平的な顎位の模索

P処置、エンド処置を行いながら咬合高径その中でもまず@垂直的な顎位を模索していきました。

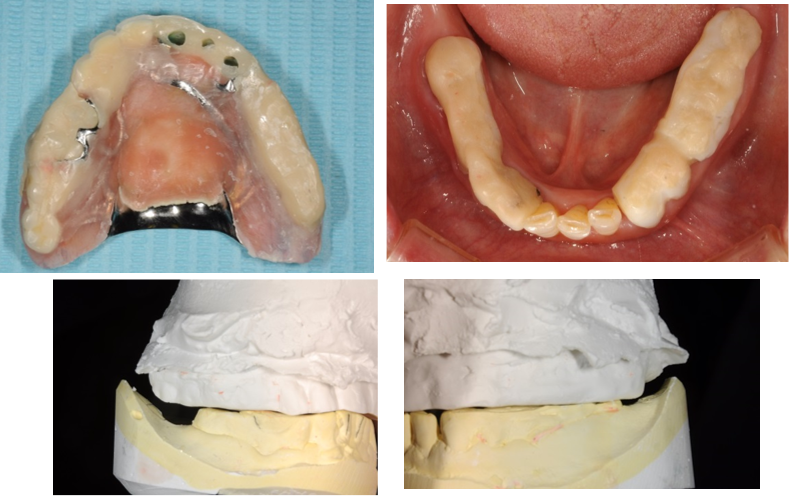

上顎義歯をオーバーデンチャーに改造し、瞳孔線及びカンペル平面を基準としながら平面の整理を行っていきました。

それに合わせて下顎は冠の上にレジンを持ってかみ合わせを合わせていきました。

その際まず患者さんの症状的に特に変わったことはないかをあわせておききしていき、また、これらの関係を模型上でも確認し今後どのように調整していくかを計画を立てていきました。

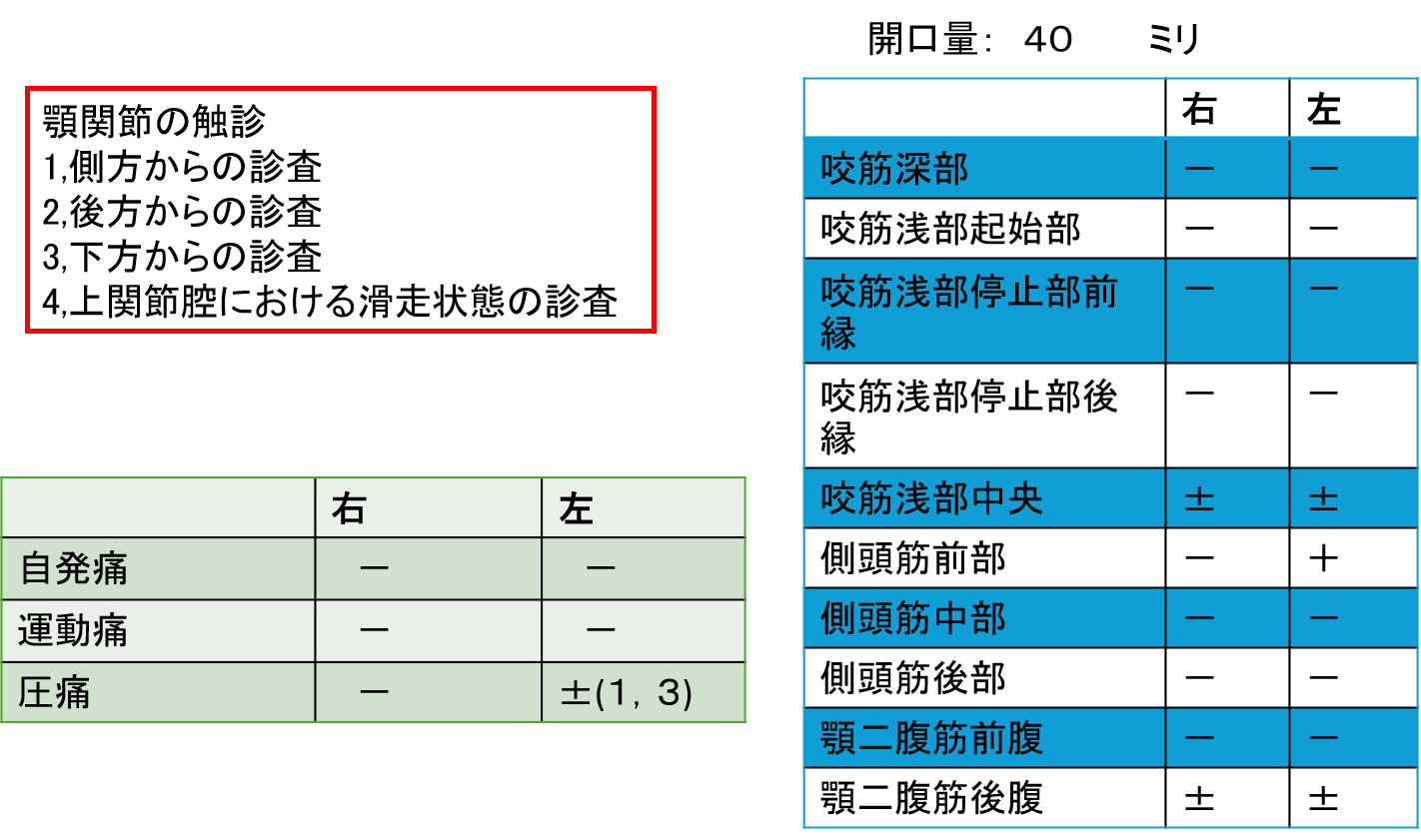

2nd顎機能診査(顎関節、筋の触診法)

顎関節と筋肉の触診を行い異常がないか確認しました。

開口量は40ミリで顎関節の診査時のおいても側方及び下方からの圧痛のみ認められましたが最初のころよりはよくなってきているとのことでした。次に筋肉の触診を行いました。

側頭筋に痛覚を感じましたが、もう一方でそこはすごく気持ちがいいのでもう少し押してくれとも言われました。

前回の診査結果と比較して全体的に筋の緊張はよくなっているようでしたが、新しく右側の咬筋に痛覚がありました。

これは反省点の一つなのですが、左がみを自分が指摘してしまったため患者さん自身がかなり右を意識して噛んでしまったためだと思われます。

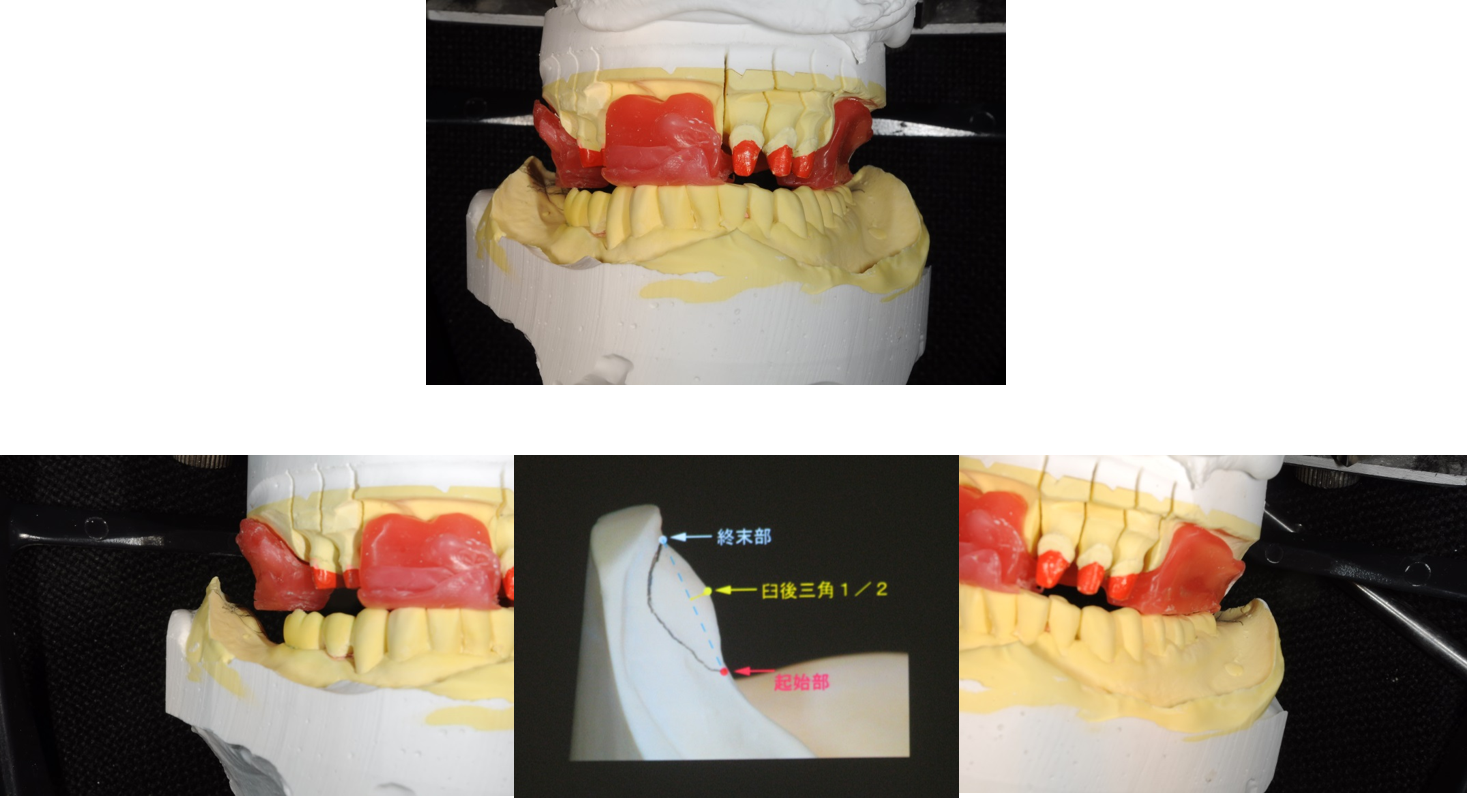

模型上での咬合平面の決定

咬合平面の後方基準点を決定するために模型に付着しました。

昇降式の平面板をつかってロー堤の前方基準点を咬合器の上下の正中のところに持ってきて上顎を付着し、それにあわせて下顎を付着しました。

その咬合器を用いで一応、後臼歯隆起の二分の一であり最高位である地点を採りロー堤との関係を確認し上顎の平面を決定させていただきました。

上顎補綴

上顎最終補綴下顎プロビジョナルの状態です。

上顎はオーバーデンチャーも考えましたが、テンポラリーの義歯がかなり揺さぶられていたので、最終的にはフルデンチャーになりうる可能性を説明して今回はクラウン、ブリッジ、パーシャルデンチャーで補綴させていただきました。

3rd顎機能診査(顎関節、筋の触診法)

上顎補綴1か月後、顎関節と筋肉の触診を行い異常がないか確認しました。

開口量は45ミリでやはり側方から及び下方からの診査時においては圧痛は認められました。

もうほとんどないとのことでしたが、他とやはり違う反応を見せていました。

次に筋肉の触診を行いました。

痛覚を感じたのは左側側頭筋、右側咬筋、左右の顎二腹筋後腹の部位でしたが、いずれも眼けん反射までない軽度なものでした。

最終補綴

右側のガイドに下顎がプロビの時には3を含ませていたのですが、側方時揺さぶられが大きかったので今回はガイドに参加させないようにさせて頂きました。

全体的に歯肉の腫脹は軽減したのですが上顎と下顎の臼歯部にはポケットが残ったままになってしまいました。

今後歯周外科含めてメンテナンスをしっかりしていきたいと思います。

セファロ写真